Pausa-Mühltroff, OT Ebersgrün, Vogtlandkreis, nördl. im Ort, auf der östl. Umfassungsmauer des Kirchhofes der ev.-luth. Dorfkirche (Volksmund: 'Kreuzkirche'), ca. 8 m links des Einganges, 'Pastor-Blume-Straße Nr. 100', Steinkreuz

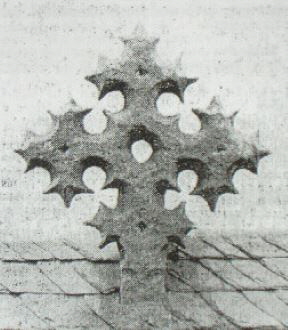

Maße: Höhe 0,72 m, Br. 0,60, T. 0,12, massexakt kunstvoll gearbeitetes sandsteinernes Kreuz spätgotischer Epoche in der Grundform eines nasenbesetzten Wiederkreuzes

Die der Hl. Maria Magdalena geweihte Dorfkirche zu Ebersgrün geht auf einen Wehrturm aus dem 12. Jahrhundert zurück, in dessen Erdgeschoss bereits eine Kapelle eingebaut war, später wird die Gesamtanlage mit Kirchhofsmauer zu einer sog. Wehrkirche mit Ringmauer ausgebaut. Das Steinkreuz zierte bis 1859 den Westgiebel des Kirchenschiffes und fiel bei einem Unwetter herunter, daraufhin auf die Kirchhofsmauer versetzt (Verf. frei nach kirchenbezirk-vogtland.de-kirchen-im-kirchenbezirk-kirchen-der-ev-luth-kirchgemeinde-ebersgruen: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ebersgrün, daraus Ang. v. Pfarrer Schüffner + )

Aufsatz von G. Hummel: Kreuz hält den Spuk fern, Ein äußerst interessanter und geschichtsträchtiger Boden breitet sich um die Ebersgrüner Kirche aus. Dichtgedrängt, auf engstem Raum, findet man hier eine kaum noch erkennbare Wehranlage, das ehemalige geheimnisumwitterte Pfarrhaus, wo man einst auf den Kellerstufen schwer lesbare Inschriften fand. Von einem Bauerngut, mit einer mächtigen Bruchsteinmauer bestückt, nahe des nördlichen Friedhofeinganges gelegen, wird überliefert, daß darin einst ein Kloster gewesen sei. Das Gotteshaus selbst, der heiligen Maria Magdalena geweiht, besitzt mit seinem nördlich vorgelagerten, wehrhaft anmutenden Turm noch bauliche Reste, die weit in die vorreformatorische Zeit weisen. Keine schriftliche Quelle kann die überaus phantasievollen mündlichen Überlieferungen bezeugen. Lediglich die Sage hat sich ihrer bemächtigt, indem sie die genannten Objekte verklärend umrankt hat. Namhafte Volkskundler und Sagenforscher, wie L. Bechstein, A.E.G. Köhler oder R. Eisel, haben sich dieser Überlieferungen angenommen, als sie diese schriftlich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts festgehalten haben Dabei griffen sie unter anderem auf den großen Fundus von Aufzeichnungen, die sich noch heute in der Bibliothek des Altertumsvereins von Hohenleuben-Reichenfels befinden, zurück. Da ist einmal die Rede davon, daß sich in Ebersgrün einst eine reiche Probstei befunden habe. Der letzte Probst, der am alten Glauben festgehalten hat, wollte schließlich den Klosterschatz in Sicherheit bringen. Ein Geist in Gestalt eines Mönches hinderte ihn aber daran. Seither soll dieser Probst mit dem Klosterschatz auf dem Rücken spukend umgehen.

Eine andere Sage berichtet, wie ein Bauernbursche, der dem Küster beim Läuten half, eine im Kirchturm abgestellte Schnitzfigur des Apostels Petrus am Bart gezupft habe und den Heiligen schließlich sogar ohrfeigte. Dies hätte er aber nicht tun sollen, denn der Apostelfürst rächte sich, so daß dem Übeltäter Hören und Sehen verging. Eine weitere Überlieferung, von der sich bis auf den heutigen Tag ein Sachzeuge erhalten hat, berichtet über das Schicksal des nördlich vor der Kirche auf der alten Friedhofsmauer eingesetzten Steinkreuzes. Seine außergewöhnliche, mit dem Zirkel konstruierte Form hat auf die Menschen längstvergangener Zeiten einen eher unheimlichen Eindruck hinterlassen, was schließlich auch in der Sage Niederschlag gefunden hat. Bis 1859 zierte dieser Werkstein den Westgiebel der Ebersgrüner Kirche als Giebelkreuz. Nach der Überlieferung heißt es: ‘Wenn man das Kreuz von diesem Ort wegnimmt, beginnt es in der Kirche zu spuken.’ Nach der Inventarisation in den Bau- und Kunstdenkm. von 1888 durch Dr. R. Steche handelt es sich bei dieser Arbeit aus Sandstein um ein Werk aus spätgotischer Zeit. Anhand weiterer Ausstattungsstücke jener Kunstepoche, wie einer Glocke und eines Flügelaltars, ist es durchaus möglich, daß das Ebersgrüner Gotteshaus in dieser Zeit einschneidend verändert wurde. Die eigenwillige künstlerische Kreuzform gehört zweifelsohne der Gattung der Tatzenkreuze an. Eine Spielform der letzgenannten stellt wiederum die Lilienkreuzform dar. Am ehesten kann das stark stilisierte Ebersgrüner Kunstwerk als solches gelten.

Quellangaben: Lit.: 1. Aufsatz von Günter Hummel, Neumark, in: Durch Land und Zeit, 1993, S. 175, Ein Vogtlandjahrbuch, 10. Jg., hrsg. von Curt Röder, 1993, Vogtl. Heimatverlag Neupert, daraus Bildkopie, Internet: 1. kirchenbezirk-vogtland.de

c.2013 www.kreuzstein.eu